旅程崩壊の翌日、2024年9月21日(土)。チェコ滞在が3日から2日に短縮されてしまったので、ギチギチのスケジュールになった中、この日は朝から日本でもお馴染み、ピルスナービールが生まれた街であるチェコ西部にあるプルゼニに行ってきたので、その記録です。

ピルスナービールの歴史

まず、そもそもビールとは何なのかというところから簡単に解説。歴史を遡りすぎてもかえって分かりづらくなるので、お隣のビールでお馴染み・ドイツの中世あたりから。

ビール純粋令によるビールの定義

時は1500年代前半のバイエルン公国(現在の南ドイツにあたる地域、中心都市はミュンヘン)。当時のドイツでは既にビールが国民的人気を博していましたが、粗悪で質の悪いビールも流通するなど、ビール市場は混迷。

そんな中、1516年にバイエルン公国のヴィルヘルム4世が定めたのが「ビール純粋令」という法律でした。ここではビールの価格などが定められるのですが、中でも有名な条文が、

ビールは、麦芽・ホップ・水のみを原料とする

-1516 Bayerisches Reinheitsgebot

という一文(のちに酵母も追加される)。この法令は時代を経るにつれ改良が加えられてきたものの、現在のドイツでも有効なほど。

これらの原材料を使って仕込みを行い、発酵させたものがビールという訳です。

ビールの発酵の種類による分類

ところで、ビールの醸造方法には、上面発酵、下面発酵、そして自然発酵の3つがあります。自然発酵は現在あまり行われていないので置いておくとして、重要なのは前の2つ。

これはそれぞれ、発酵が進むにつれ酵母がどのような動きをするかで分類されているのです。上面発酵で造られたビールはエールビール、下面発酵で造られたビールはラガービールといいます。で、今回の主役は比較的新しいラガービールの方。

ラガービールの誕生→ピルスナーへ

時は19世紀、ドイツのバイエルン地方で、下面発酵によるラガービールが誕生しました。これを聞いたチェコ人の醸造家は、同じくラガービールを造ろうとドイツ人技師を招聘します。

そして、プルゼニの醸造所でバイエルン式の醸造を行ったところ、出来上がったのはドイツと同じ濃色のラガービール・・・ではなく、これまでに見たことのないほど黄金色に輝くビール。失敗か?と思われた矢先、飲んでみるとこれがスッキリとした味わいで美味しい!と話題になり、瞬く間にチェコ全土、ひいては世界に広がることになったのです。

これこそ、プルゼニの名を冠したビール、ピルスナー・ウルケルの誕生なのでした。現在、世界で飲まれているビールの7割(日本に限っては9割!)はピルスナービールと言われています。

ちなみに、なぜ同じ作り方をしたのに色が変わってしまったのか、というのは、水質の違いにあったようです(南ドイツでは硬水、チェコ・ボヘミア地方では軟水)。

プラハからプルゼニへ

さて、前置きはこのくらいにして。

朝にトラムの撮影を少しだけ済ませ、9時にプラハ本駅へ。

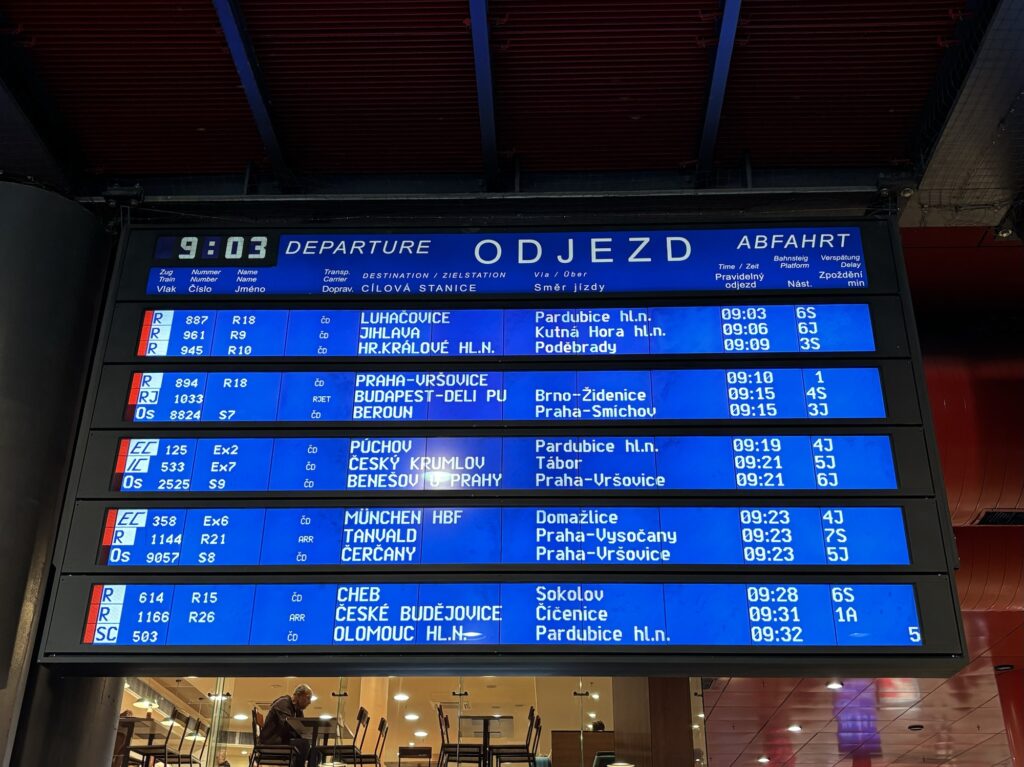

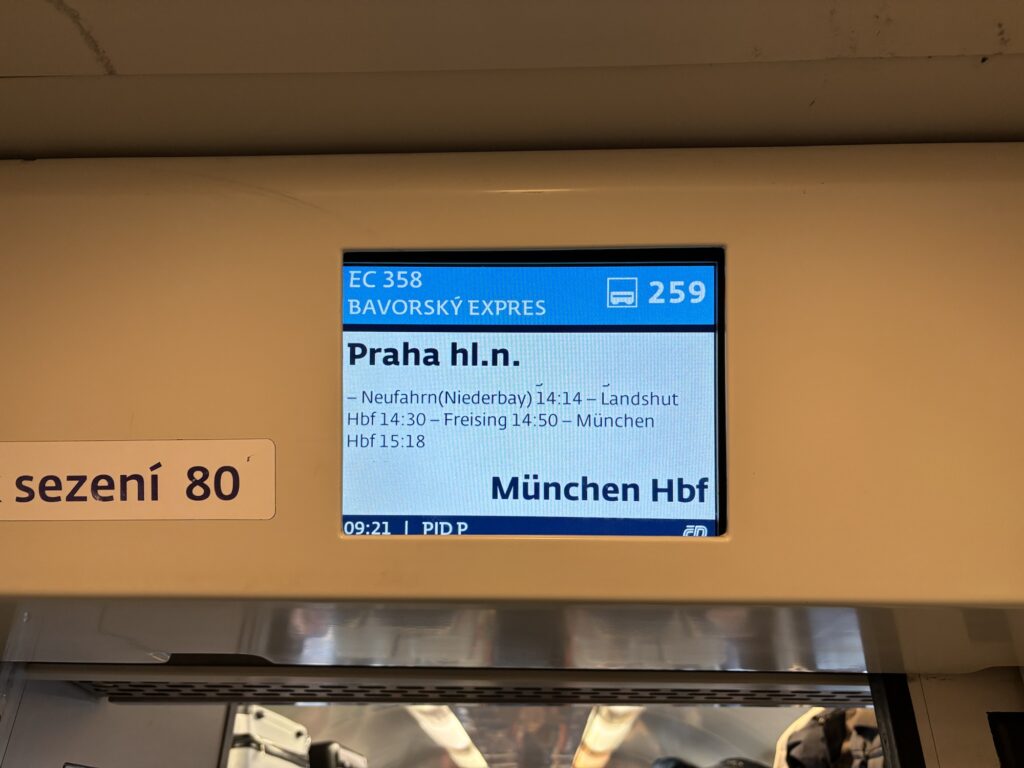

乗車するのは9:23発、EC(EuroCity)358便 München Hbf 行き。ECの名の通り、ミュンヘンまで直通する国際列車。

乗り場は4の・・・J?とりあえず4番線に向かえばいい・・・のか?

後から調べると、”J“はチェコ語で南を指す”Jih“の頭文字。つまり”4J“とは、「4番線の南側」という訳だ。ちなみに北は”Sever“なので、”S”と表示されているのに北という、英語を少しでも分かっていると訳の分からない状態になったり。

ミュンヘンまでは6時間弱かかる長旅らしいが、2つ先で降りるので関係なし。

列車は発車後数分で市内のPraha-Smíchovに停車し、次は約90㎞先の

Plzeň hl.n.まで1時間半ノンストップ。

チェコ語、英語、ドイツ語の自動放送があってびっくりした。

10:59、プルゼニ本駅着。これだけ乗って運賃が219Kč≒1,400円なのは嬉しい。

駅から醸造所までは歩いて10分です。

プルゼニ・プラズドロイ醸造所

これがピルスナービールが生まれた、プルゼニ・プラズドロイ醸造所。

醸造所のブルワリー見学は、ガイドツアーに予約して見学する形式。この建物に入って受付を済ませます。

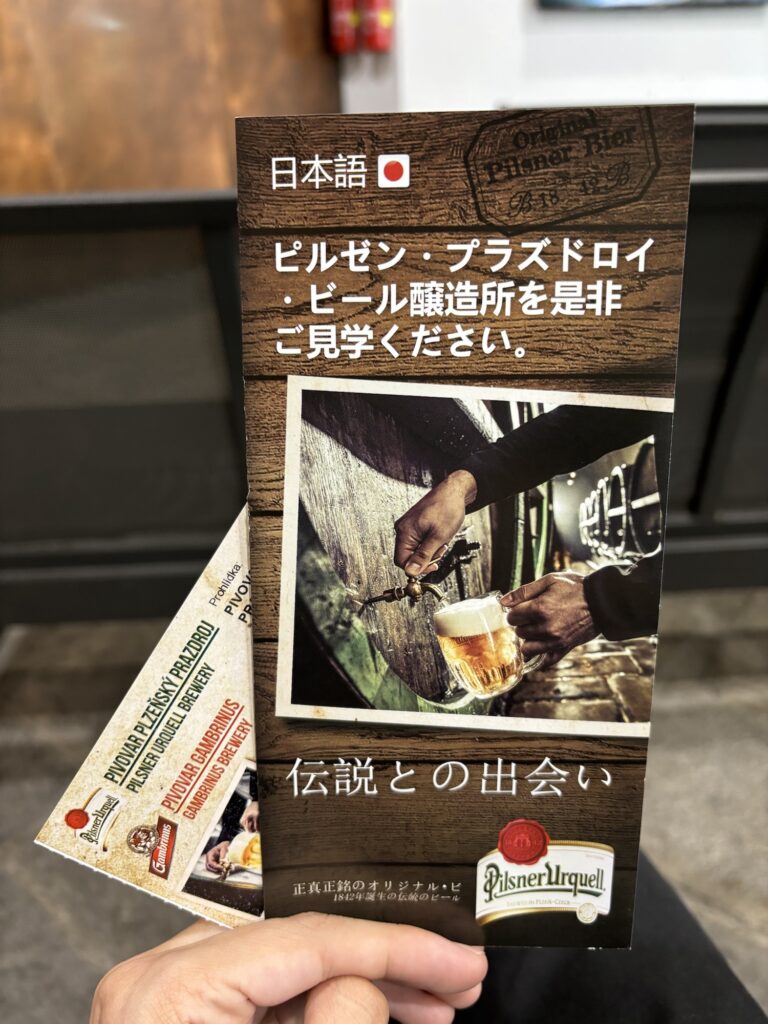

入口には各国語のパンフレットがあり、何と日本語もあったので入手。大体こういうところでは少数言語は省かれがちなので嬉しい気持ちになる。

見学ツアーが始まるまでは、受付前のスペースで待機。恥ずかしながらブルワリーに限らず、工場見学の類にそもそも行ったことないので、既にワクワク。

ガイドツアー

そしてツアー開始。醸造所のツアーの言語は当然英語を選択。まあ、英語すらもまともにできないのですが…

プルゼニの歴史

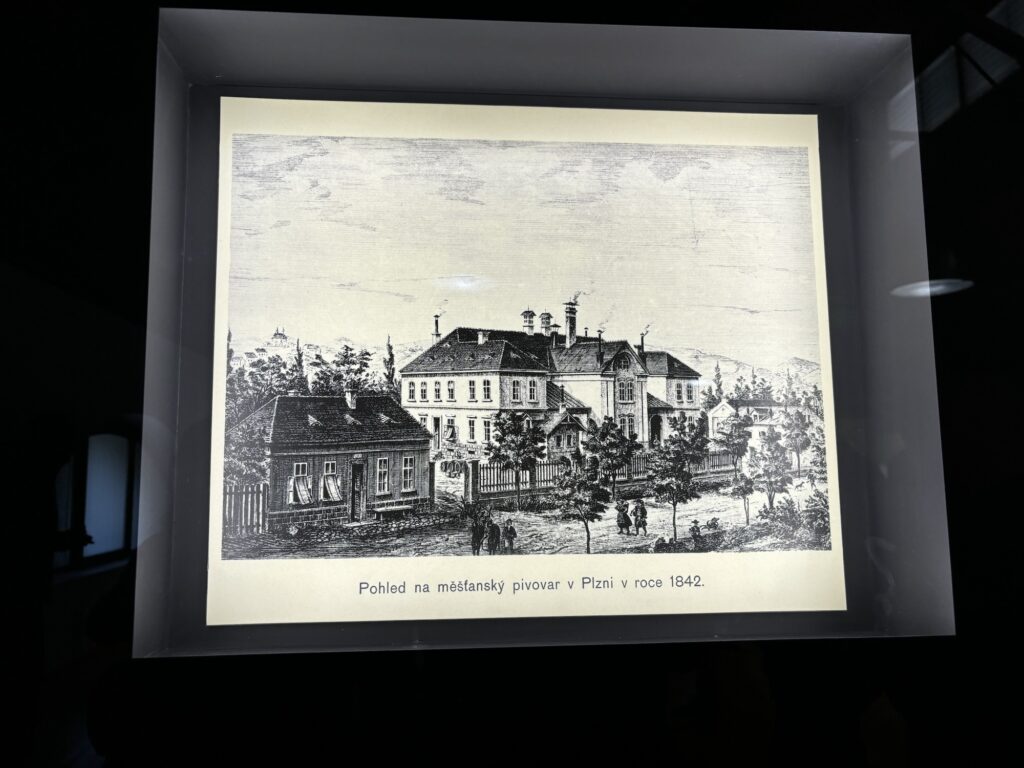

まずは醸造所の歴史から解説が始まります。上の写真は1842年当時の醸造所。

当時からビールの製造は当然許可制。ここにはビール製造が許可された市民のリストと、そのリストが記載された当時のプルゼニ市の地図が掲載されていました。

工場見学

続いてバスに乗って移動し、ビール工場の見学。

これは完成したビールをビン・缶詰めするライン。左側の3分の1が缶詰めの製造ラインで、その右側がビン詰めのライン。

この日は土曜日だったので稼働はしていませんでしたが。

そして見覚えのあるアサヒビールが。実は、ピルスナーウルケルのブランドは2018年にアサヒビールへ売却されているそうで、ここで作られたビールは日本にも輸出されている模様。意外な場所で繋がりってあるんだなあと勝手に感動。

博物館・醸造所見学

再びバスに乗車し元の場所に戻った後は、醸造所に博物館の入った施設を見学。最初にビール造りに関連したショートムービーを見て館内へ。

ビール造りに欠かせない原材料たちを見ていきます。

まずはモルト、つまり麦芽。オオムギを発芽させて焙燥したもので、酵素が多分に含まれていることから、でんぷんをブドウ糖などの糖質へ分解してビールの元になる麦汁をつくります。日本語でビールを「麦酒」というのもこれから。

独特の香ばしい穀物臭が心地よい。こういう展示の仕方をしてくれるのは五感に訴えかけてきてくれていいですね。

こちらは”YEAST“の名の通り、酵母。さっきの麦芽から出た糖を吸収し、アルコールや炭酸ガスを生み出します。5μ~10μmという小ささから、顕微鏡で確認するのがやっと。

続いて水。ピルスナービールの黄金色を作り上げる軟水は、地下100mの深さから汲み上げているようで、プルゼニで一番高い教会と比較されていました。ちなみに、この教会の塔はボヘミア地方(チェコ中西部にあたる地域)で一番高いらしい。

ホップの写真は撮っていなかったのか、ありませんでした。

仕込み

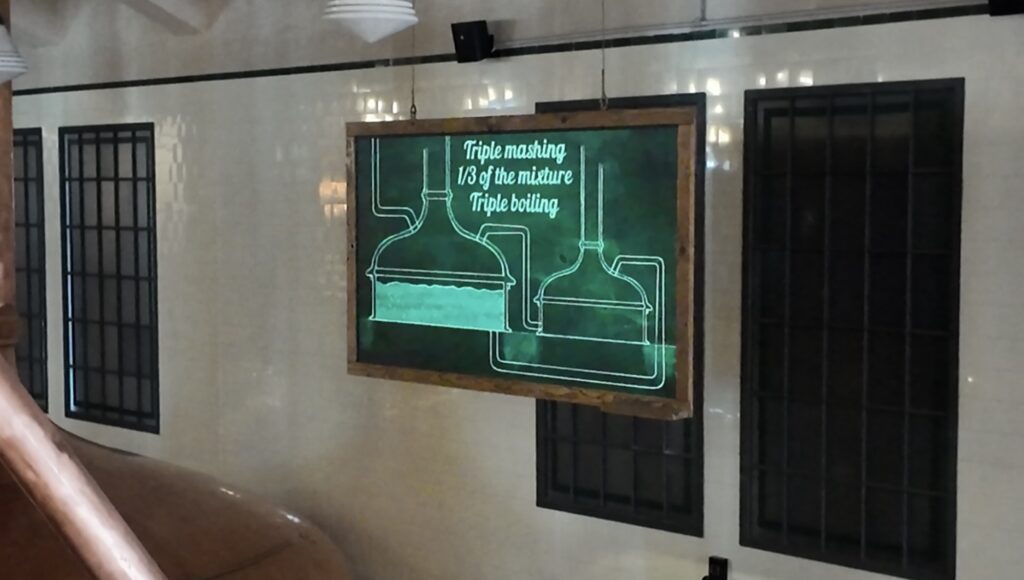

そしてモルトから麦汁を造るのがこの「仕込み」の段階。モルトをすり潰し、温めつつ糖化するのを待つのがこの段階。

詳しい手順はこちら。ここで作られた麦汁は濾過された後、酵母と共に発酵タンクに入れられます。

ビール造りの一連の工程を解説してくれる動画もあり、英弱に優しい。ちなみに先ほどのモルトをすり潰して煮沸することを「マッシング」というそうですが、これを3分の1ずつ、3回行うのが製法のキモ。

こうして作られたビールは発酵後、2枚目のとおり冷温空間で30日ほど熟成されます。

ちなみに、この醸造所では1日に約288万杯のピルスナー・ウルケルを生産するキャパシティがあるようで。流石は世界で一番飲まれているビールといったところ。

煮沸しているからか部屋全体が暑いのと、ほのかに麦の香りがします。

地下貯蔵庫で熟成

こうしてマッシング、発酵を経たビールの原液(若ビール)は貯酒、つまり熟成の段階に入ります。

醸造所の地下には地下通路が張り巡らされており、ここで熟成を行う模様。年間を通じてほぼ同じ温度に保たれているようで、かなりひんやりと感じます。

1800年代、当時手掘りでここまでの貯蔵庫を作るのはなかなかの労力がかかったと思いますが、そこはチェコ人のビールにかける思い故なのか。

ガイドが熟成について解説。

ピルスナーをはじめとするラガービールはエールビールと違い、低温で長期間熟成させるのが特徴。4~8週間ほどかけて熟成します。

試飲

そして、この手のガイドツアーで一番の楽しみはやっぱり試飲。

ここでは熟成後、まだろ過していないピルスナー・ウルケルを飲むことができます。

出てきたビールがこちら。ピルスナービール特有の透き通るような黄金色・・・ではなく、濁っています。当然ですが、ろ過前なので酵母が残っている状態。

飲んでみると、これが普段とは違う口当たりで美味しい。若干フルーティー感のある味わいに、後味がふわっと残るような感覚が中々好みでした。

最後にエレベーターで上がる前に紹介してくれた場所。私のリスニングが正しければ、昔はここに氷を積み上げておくことで地下貯蔵庫を冷温に保っていたんだとか。今は空調がしっかり整備されているので使うことはないと思いますが、冷温に保たなければいけないラガービールの製造工程で色々な知恵が出されていた訳ですね。

ツアーは合計で2時間弱。帰りは隣接するお土産屋でピルスナー・ウルケルのグッズを買って帰りました。

チェコ観光の拠点・プラハから特急で1時間半程度。ビール好きならぜひ行ってみてはいかがでしょうか。

それではまた。

コメント