ドイツの鉄道会社・Deutsche Bahn(通称DB)。ドイツ政府が全株式を保有する国有の鉄道会社で、ドイツを旅行したことある人なら一度は利用したことがあるのではないでしょうか。

さも当然のように起こる大遅延、駅に行ったら乗る列車がない(運休)、乗車中に発生する行先・ルート変更…ドイツ全土でこれが毎日のように繰り広げられており、日本でソーシャルライフを送るだけの退屈な日常を過ごす我々に、非常に刺激的なイベントを提供してくれます。

一方、日本の鉄道は運行ダイヤが秒刻みで組まれ、1分でも遅れようものなら車掌から謝罪のアナウンスが入るなど、病的と言えるほど時間に正確です。そんな「鉄道は時間通りに来るのが当たり前」という常識を正面からぶっ壊し、我々に新たな価値観を提供してくれるのがドイツ鉄道なのです。

今日はそんなドイツ鉄道についての記事。実際のケースを振り返りながら、これからドイツを旅行する方への注意喚起になればいいなと思います。

Q.でも、外国の鉄道なんてどこもそんなもんでしょ?

とお思いの皆さん。以下の記事を見てください。

これは2022年の長距離列車部門における、旅客が目的地に定時に到着する確率を示した記事で、オランダやベルギーでは88%、隣国フランスも84%と中々に好調な数字を出しています。勿論、定時運行の定義が国ごとに異なるため単純な比較はできませんが、それでも1つの指標にはなるはずです。

一方のドイツは54%でした。ちなみにドイツでの定時運行の定義は、定時から5分以内であること。つまり、ある駅に時刻表上で12:00着となっている場合、12:05までに到着すればそれは遅延としてカウントされません。

また別記事になりますが、こちらはドイツのBILD紙が報じたニュースで、2024年6月のドイツ鉄道による長距離列車の定時運行率は驚異の52.5%。つまり、2本に1本しかまともに走らない、ということです。

なので、今から紹介するケースは私の運が悪いということではなく、ドイツ国内で繰り広げられているただの日常ということを念頭に入れてください。

Case1 ICEの大遅延 あわや接続列車に乗り遅れ

まずは一例目。

2025年9月13日、この日フランクフルトからドイツ入りをした私は、ドイツの高速列車(ICE)に乗車してハンブルクへ向かい、そこからストックホルム行き寝台列車に乗り継ぐ予定でした。

ICE…Inter City Expressの略で、ドイツ全土+近隣諸国の主要都市を結ぶ日本の新幹線のような列車。とは言っても、専用の高速線を通りつつも在来線も通るので全く同じとは一概に言えない。白い車体に赤い帯が特徴的。

本来の到着は7時の予定だったものの、航空機の遅延にロスバゲと色々ありすぎて空港を出たのは11時前。それでもハンブルクまでは3時間半、寝台列車は17:15発なので、到着後も2時間弱の余裕がある…はずでした。

順調?

フランクフルト中央駅から乗車したのは、スイスのチューリッヒから来た定刻11:58発 ICE76・ハンブルク中央駅行き。ハンブルクまでの停車駅はカッセル、ゲッティンゲン、ハノーファー中央駅の3つのみと、中々の俊足です。

なお、この時点で既に6分遅れていました。先ほどの定義通りだと、一応ギリギリ「遅延している」ということになります。まあ、そのうち30分までの遅延なら最早気にならなくなりますけどね。

フランクフルト中央駅を出た後は在来線をしょうもないスピードでトロトロ走ったかと思えば、ICE用の高速新線に入ると250km/hで飛ばすようになり、次のKassel-Wilhelmshöheには9分遅れて到着。そこそこ順調です。

DBあるある

しかし、ここからが問題。この駅を出てからしばらくは順調に走っていたものの、次の停車駅・ゲッティンゲンの到着目前で減速し、そのまま停車。動かなくなってしまいました。

恐らく線路容量がいっぱいになってしまい先に進めなくなったと推察しますが、これが一番多いDBの遅延パターンです。

で、アナウンスが流れるのですが、これがドイツ語オンリー。周りの乗客が苦笑いしているのを見て、「ああ、遅延について何かアナウンスしてるんだなあ」と察せる程度。

通路の反対側に座っていたドイツ人2人組はお互い知らない人同士だったようですが、よく会話が盛り上がっていました。DBの遅延による退屈な時間は乗客同士の絆を深める良いイベントなのかもしれない。

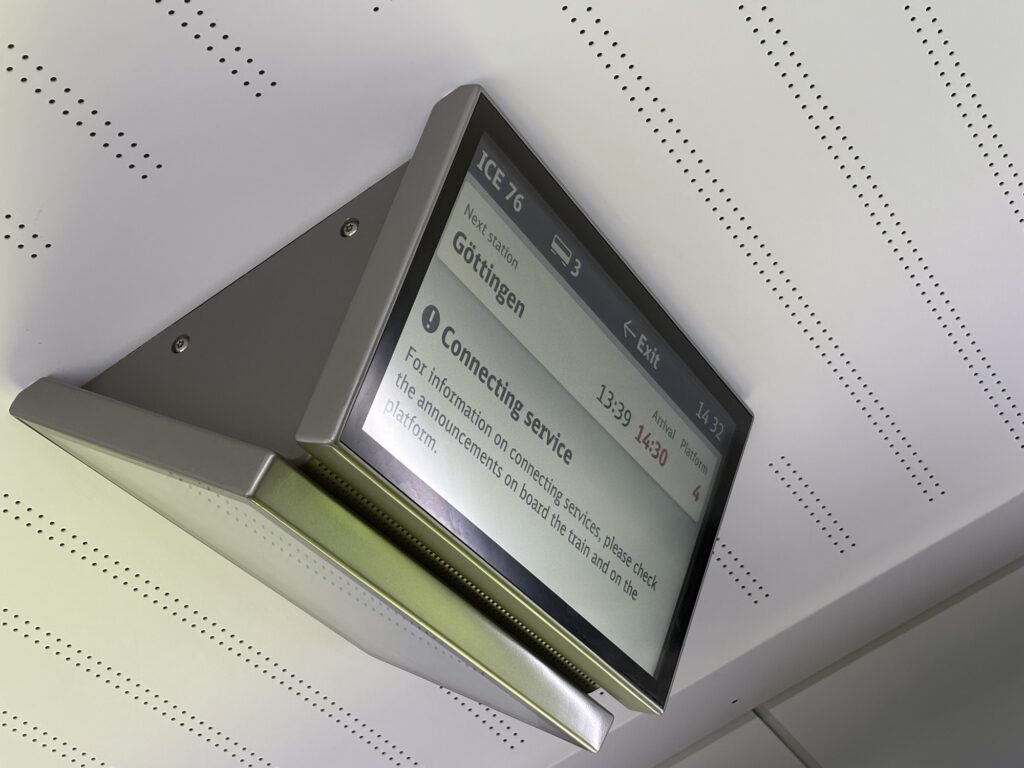

そしてようやく動き出した列車だったものの、結局ゲッティンゲンに到着する頃には遅れは65分に拡大。ハンブルクでの乗り継ぎ時間は元々1時間40分(100分)なので、これ以上遅れるといよいよマズい。

ただ、ここでやる気を見せたDB。ゲッティンゲン発車後は少しでも遅れを取り戻す意思があるのか、高速線を265km/hでひたすら飛ばし、次のハノーファー中央駅にそのまま65分遅れで到着。よし、このままなら…!

しかし、ドイツ鉄道がそんな上手いこと運行してくれる訳もなく、他の列車を待つためか無情にも20分停車し、遅れは85分に。どうやら、他の遅れていない列車を定時で動かすため、既に遅れている列車の運行優先度を下げている(つまり見捨てている)らしい。終わってるオペレーションやめないか?

ただ、これがハンブルクへ最速で到達する列車なので、乗り捨てることもできず、最早ただ祈ることしかできない。

結局、ハンブルク中央駅には15:36着の予定だったものの、着いたのは17時ちょうど、84分遅れての到着でした。今回のケースではギリギリ乗り継げましたが、余裕時分を持ってもこの有様です。

日本だと5分10分での乗り継ぎは当たり前のようにできますが、ドイツではまず不可能だと考えてください(もちろん乗り換えアプリ上ではさもできそうな顔をしていますが、できません)。

このケースから学ぶ教訓は、

・ドイツ鉄道で長距離列車同士の乗り継ぎをする際は、90〜120分の余裕を持つべし。

この後の寝台列車乗車記はこちら。

Case2 列車が遅延し、接続列車の発車時刻を過ぎてしまう…→まだ諦めるな!

さて、次のケースです。

2025年9月20日。私は予約していた寝台列車に乗るのをやめ、ナウムブルクという街に1日滞在する予定でした。

ただ、なんだかんだ13,000円したのでこれをみすみす流すのもなあ…と思っていた矢先、飛び込んできたのが「オランダ国内での線路工事により、発車時刻が90分遅れる」というメール。

Nightjet(ナイトジェット)…オーストリア連邦鉄道(ÖBB)が運行する寝台列車。ウィーンをはじめとしたオーストリア国内の都市を軸に、ローマ、アムステルダム等、複数の国に跨った列車が運行されている。

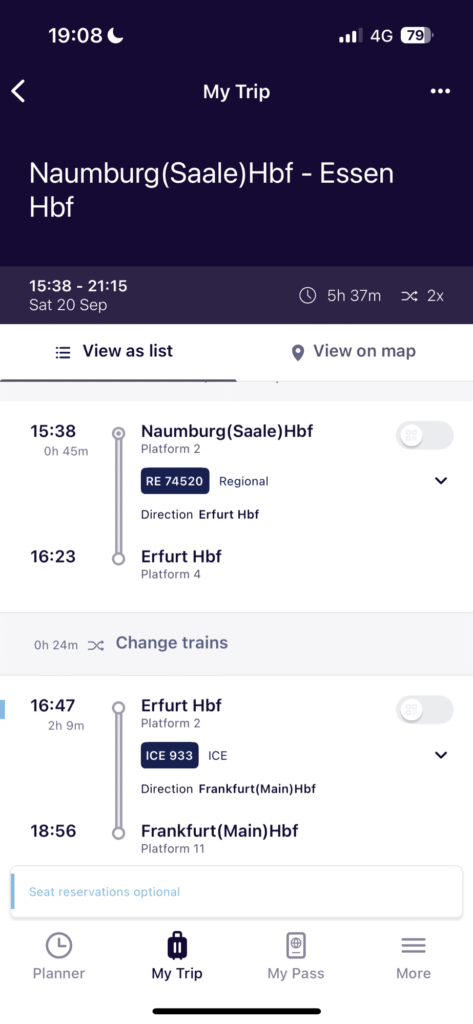

それならば!と用事を切り上げ、一路乗車駅のエッセンへ。しかし、両都市間はICEで移動しても5時間半、これだけでもドイツを東西に横断する大移動です。予定なら21:15にはエッセンに到着できるという寸法ですが、今思えばこれをドイツ鉄道でやるのは無謀そのもの。

当然、こんな上手く行く訳がありません。

ナウムブルクは小さい街。まずはICEの発着するエアフルトという街にSバーンの快速列車で向かいます。

Sバーン(その地域限定の近郊電車)は長距離列車とは異なり、割と時間通りに動く。

ノンストップのICE、だが…

エアフルト中央駅からはベルリンの遥か北からここまで約600㎞という長距離を走ってきたにも関わらず、6分しか遅れていない超珍しいICEに乗り換えフランクフルトへ。これはICE Sprinterという、ICEの中でも特に速い速達種別で、なんとエアフルトを出るとフランクフルトまでノンストップで駆け抜けます。

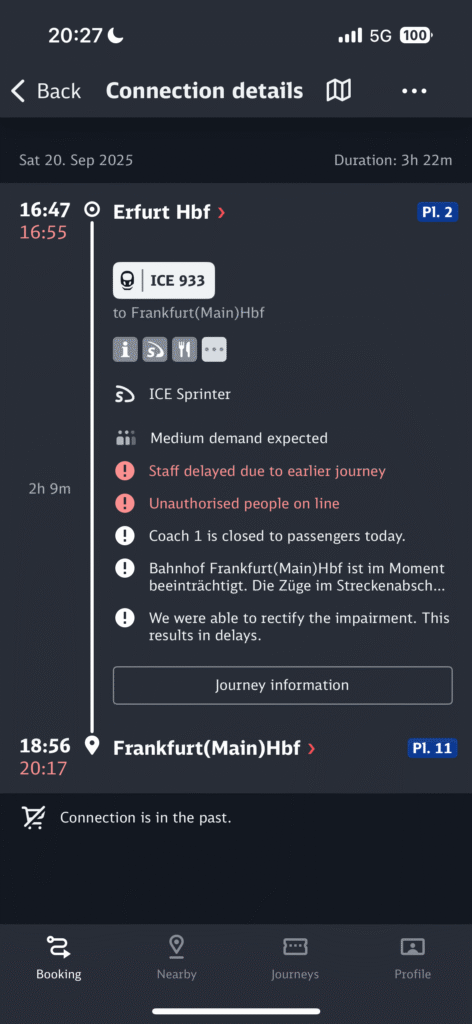

ただ、速達種別とはいえ所詮はドイツ鉄道。このままの遅れで行くはずもなく、停車してまた何かアナウンスが入ったかと思えば、突然モニターに「すまん、40分遅れるw」と言わんばかりに新しい到着時刻が表示される。何をされてる方なの?

そこからまた急に210km/hで飛ばしたかと思えばすぐ停車、通常と異なるルートを走行、到着時刻を19:36→20:06→20:00→20:20→20:13とコロコロ変更するといった、メンヘラもびっくりな不安定っぷりを披露。適当書いてんじゃねえぞ。

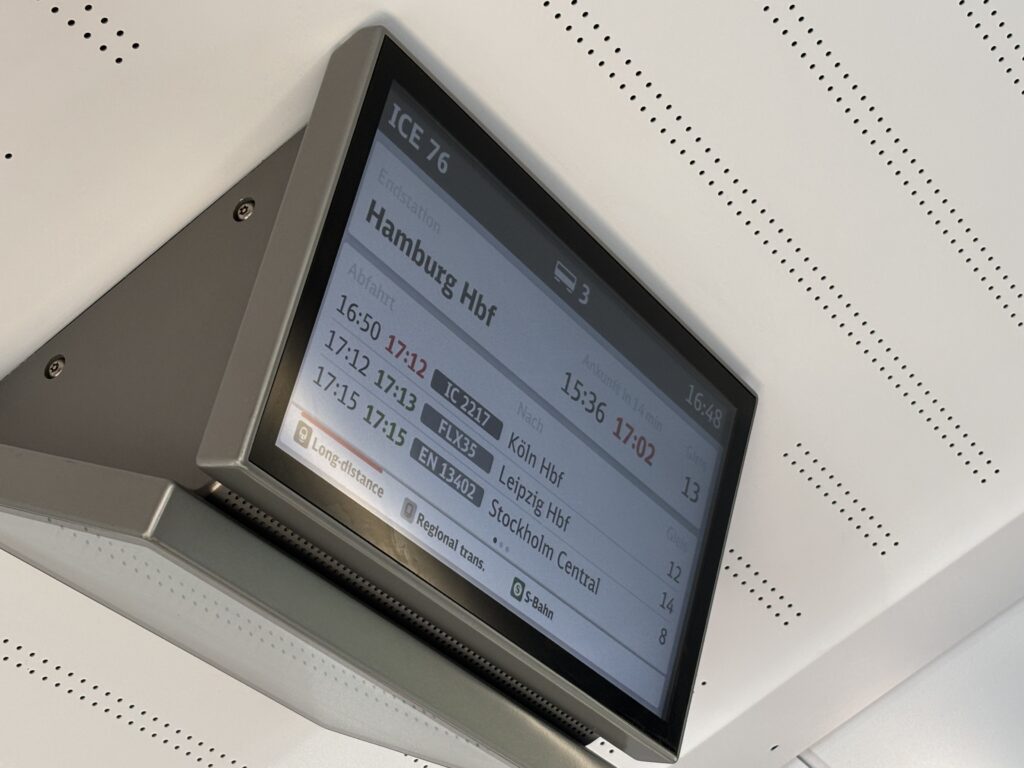

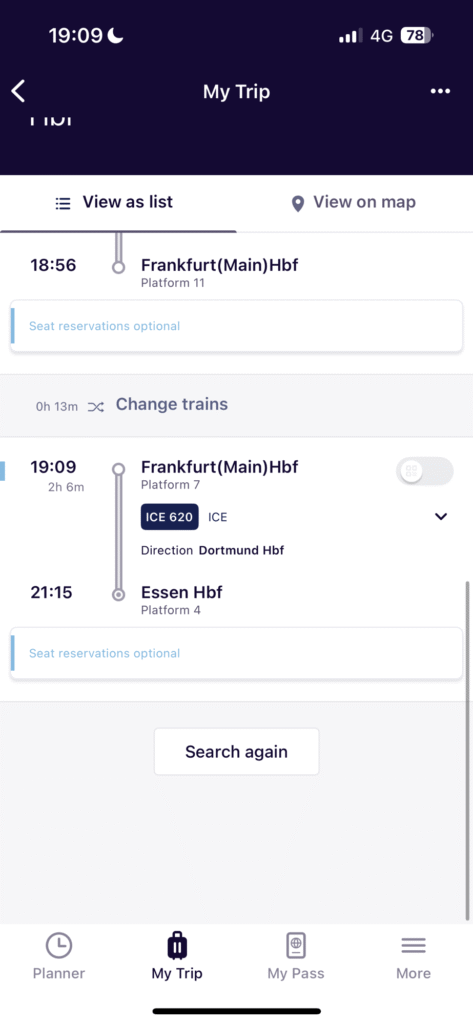

なお、フランクフルト中央駅周辺はドイツ各地から集まる列車の遅延により、更なる遅延が生み出される地獄。結局当初40分だった遅れはどんどん増大し、フランクフルト中央駅には81分遅れの20:17に到着。もはや何も正しくない。

既に間に合わない

ここでドルトムント中央駅行きのICEに乗り換えるのですが、「もう行ったか…」と思ったのも束の間、この列車も15分ほど遅れていたため乗り継ぎに成功。

…が、このICEは本来乗る列車の1本後であるため、エッセンには定刻で到着しても22:03。もはや22:06には間に合わないのは自明であるため、途中のデュッセルドルフで下車し、適当にアルトビールでもシバいてからミュンヘン行きの夜行ICEに乗り換えようとも考えていました。

しかしこう思うのです。

こんな時だけ定時で走られてたまるか!と。

遅延していなければドイツ鉄道ではありません。一縷の望みを賭け、そのままエッセン中央駅まで乗車。車内モニターでは22:18に到着予定とあるが、果たして。

勝利

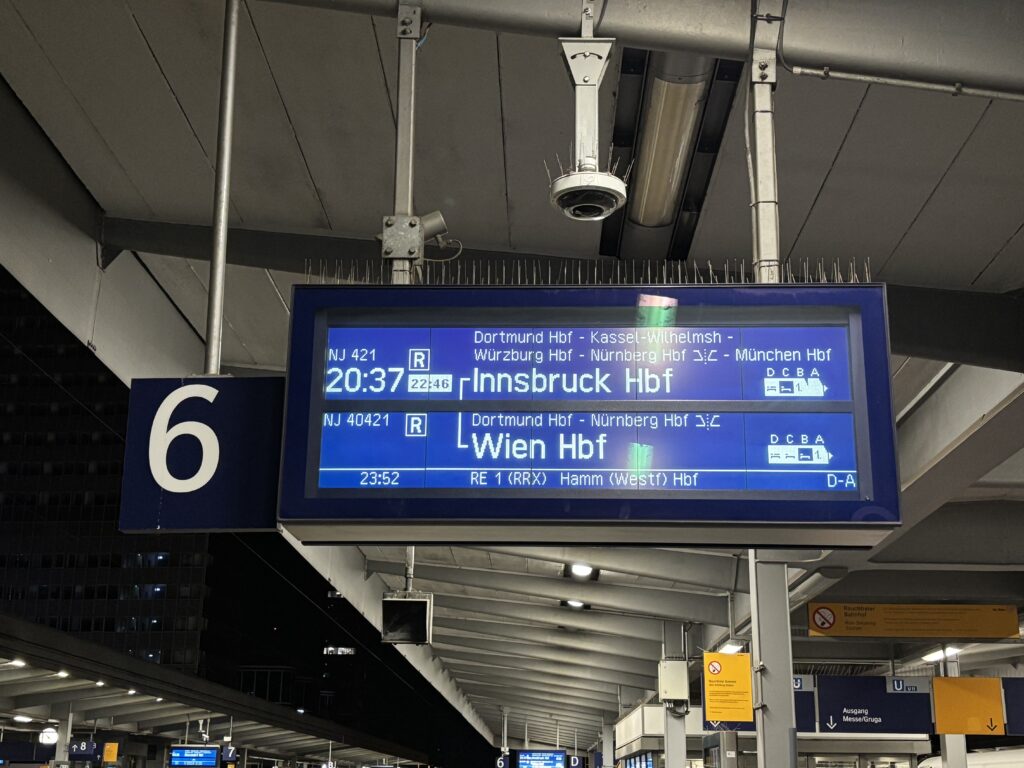

そしてエッセン中央駅到着直前、乗換案内としてモニターに表示されたのは

22:46 NJ421 Innsbruck Hbf!勝った!!!!!!!!!

なんと線路工事に伴う迂回運転で90分遅れるとされていたナイトジェットが、更に40分遅れているではないか!

そんな訳で、ICEは合計96分遅れましたが、それを上回る寝台列車の130分遅れで奇跡の乗り継ぎ成功です(ちなみに22:46にも当然来ず、23時過ぎにしれっと入線してきました。遅延すら守れないドイツ鉄道さん…)。

冷静に考えればこんな乗り継ぎが成り立ってしまう時点で鉄道会社としてはあまりにもカスすぎるのですが、それは一旦置いておいてこのケースから学ぶ教訓は、

・例え乗っている列車が遅延しても、どうせ次に乗る列車も遅れているので、最後まで諦めないようにしよう。

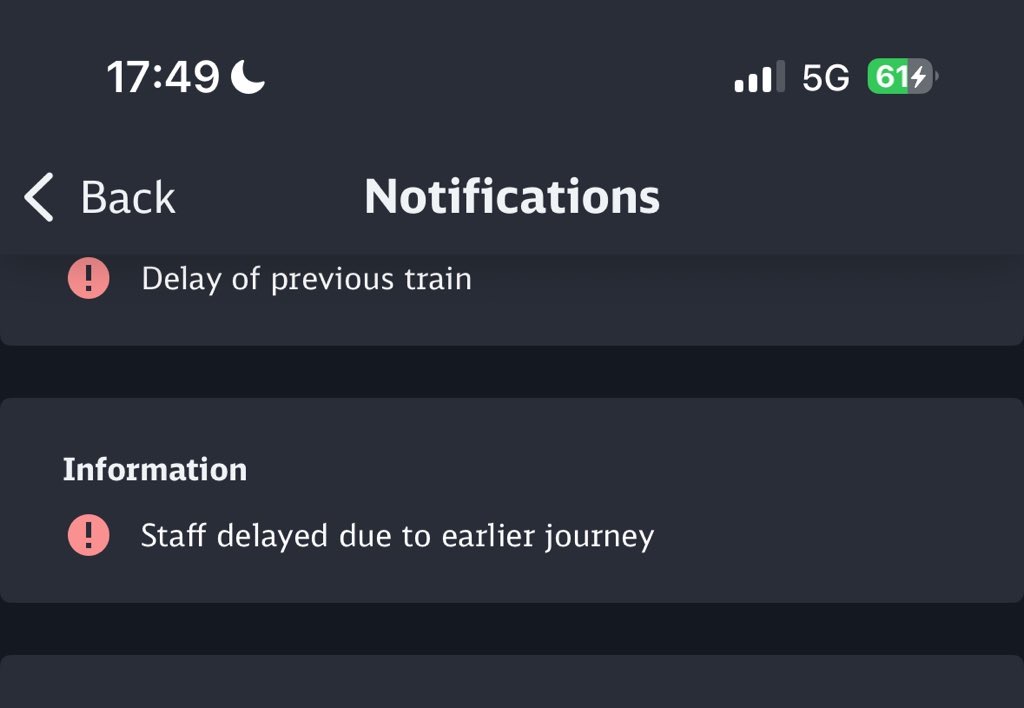

ちなみに先ほどもちらっと出しましたが、乗換案内を含め、遅延の状況など事細かに確認できるのがDB Navigatorというアプリ。ドイツ国内だけでなく、ヨーロッパ各国の乗換案内も出てくるのでかなり優秀です(今回のケースでは列車自体はオーストリア国鉄運行だったので、リアルタイムでの更新があまり無く博打だったが)。

システム面は優秀なのに、現場の運用は何故こうも下手なのか。

なお、その後寝台列車は190分遅れてミュンヘンに到着。しかも本来は中央駅に着くものが、変更されて東駅に到着しました(他にも本来の停車駅であるアウクスブルクへの停車を取り止め、ルート変更をしていた)。

これがドイツ鉄道だ。

Case3 乗る列車が運休

これは少し前、卒業旅行でドイツに行った時の話。

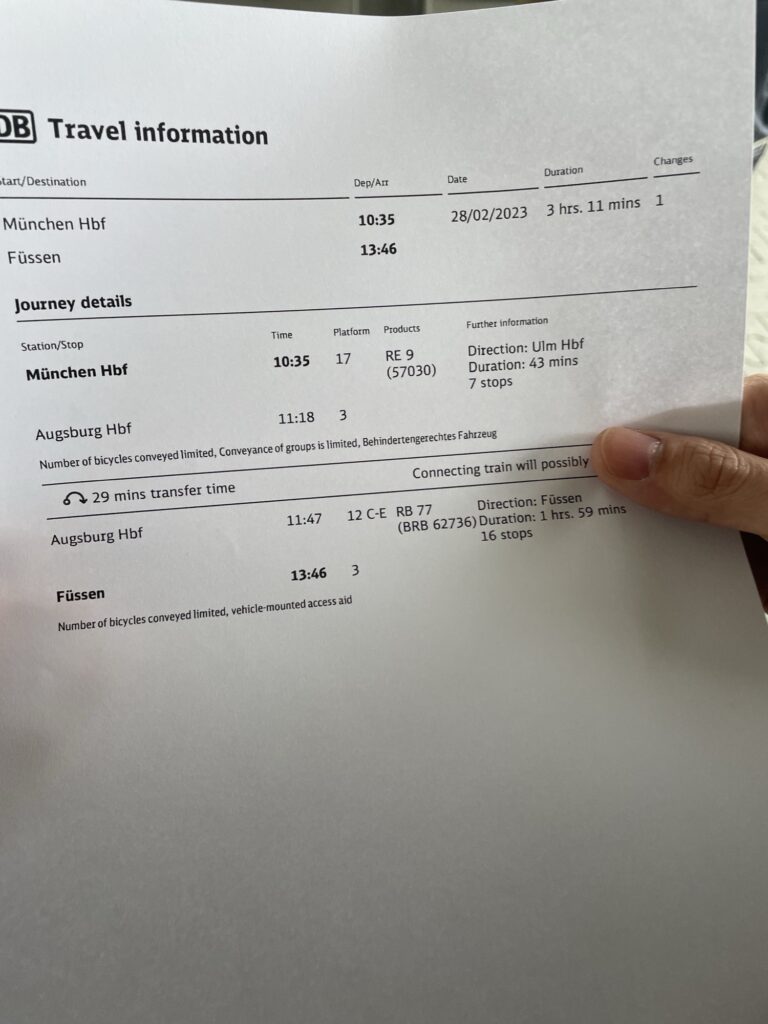

この日はドイツが誇る名城・ノイシュヴァンシュタイン城に行くため、ミュンヘンから麓のフュッセンという街に向かう予定でした。

が、待てども待てども一向にやって来ない列車。そして電光掲示板に表示されたのは Zug fährt aus (運休)の文字。どうやら架線がイカれてしまったらしい。

なお、ドイツでこの表現はHallo, Dankeschönの次に頻出するので覚えておきましょう。

そしてインフォメーションセンターに行って聞くと、そこで提示されたのは一旦アウクスブルクに出て、そこからフュッセンに向かうルート。

ノイシュヴァンシュタイン城は入場時刻を予め指定する必要があるので、間に合わなかったら…とか思いましたが、意外と何とかなりました。

なお、ストライキで止まっている場合はどうしようもありません。バスでも使ってください。

短いですが、このケースで学ぶ教訓は、

・ドイツの鉄道網は意外と充実しているので、迂回できるルートがないか探そう。

まとめ&小話

まとめると、

・ドイツで長距離列車同士の乗り継ぎをする際は、90〜120分の余裕を持つ(それでもダメな場合ももちろんあるし、万が一定刻通り走った場合は街歩きでもすればok)

・例え乗っている列車が遅延しても、次に乗る列車も遅れているかもしれないので、ワンチャン賭けたっていい(最悪)

・鉄道”網”はしっかりしているので、迂回ルートを探そう

以下は小話です。

なぜ遅れるのか?

最大のテーマにして最大の謎。何故ドイツ鉄道はこんなにも遅れるのか。

調べたところ、今あるドイツの鉄道設備は第二次大戦後の東西統一前に作られた後、設備更新がロクにされなかったことから、老朽化やキャパシティの限界に直面しているそうで。

また、それを補うために各地で線路工事を行っているようですが、これも日中にやる関係で、ただでさえ少ない線路容量をさらに圧迫し、結果として遅延に繋がっているという中々厳しい状況。まあ、それが終われば少しはマシになるのかな…

あと、個人的に遅延の原因だと思っているのが「謎のルートを走るICEの存在」です。

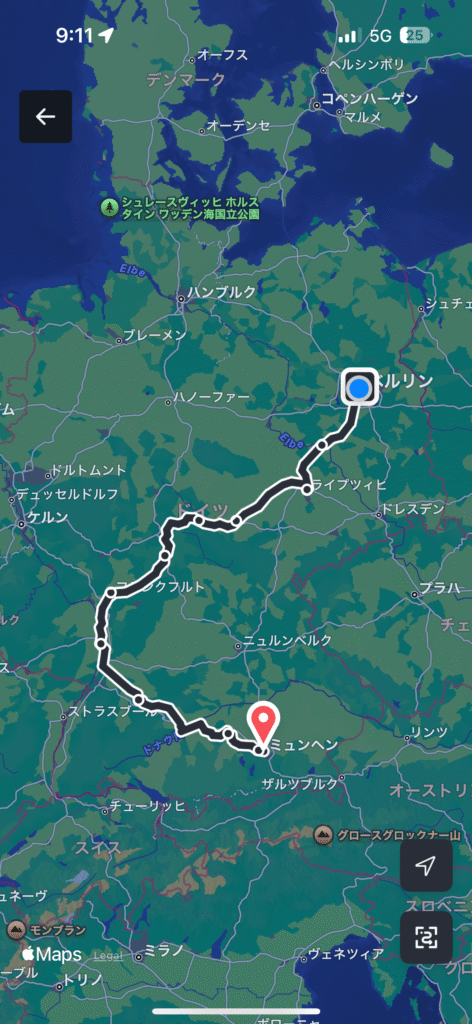

これはベルリン発ミュンヘン行きのICEですが、注目すべきはその運行ルート。素直にベルリンから南下すればよいものを、何故かフランクフルトまで大回りしてからミュンヘンに向かいます。

当然ベルリン→ミュンヘンへの最速ルートはライプツィヒからニュルンベルクに抜けるもの。

あくまで私の完全な推測にはなりますが、こんな無駄なルート取りをしているせいで各地で遅延を拾い、他の地域の列車がその影響を被って遅延…という結果に繋がっているのではないでしょうか。

しかもこういった謎のルート取りをするICEはそこそこの数走っているという現状。しっかり運行体系を整えるべきではないでしょうか…?

フランクフルト空港経由のICEは遅れづらい?

これはまことしやかに囁かれている噂ですが、理由としては、ヨーロッパでは「旅客の権利」として「鉄道遅延が起因となる旅客の飛行機への乗り遅れは、鉄道会社がそれを補償する」と欧州議会規則で決まっているから。

なので、空港経由のICEは補償を逃れるため、他の列車よりも優先して意地でも定時で動かす、というロジックらしいが…果たして。

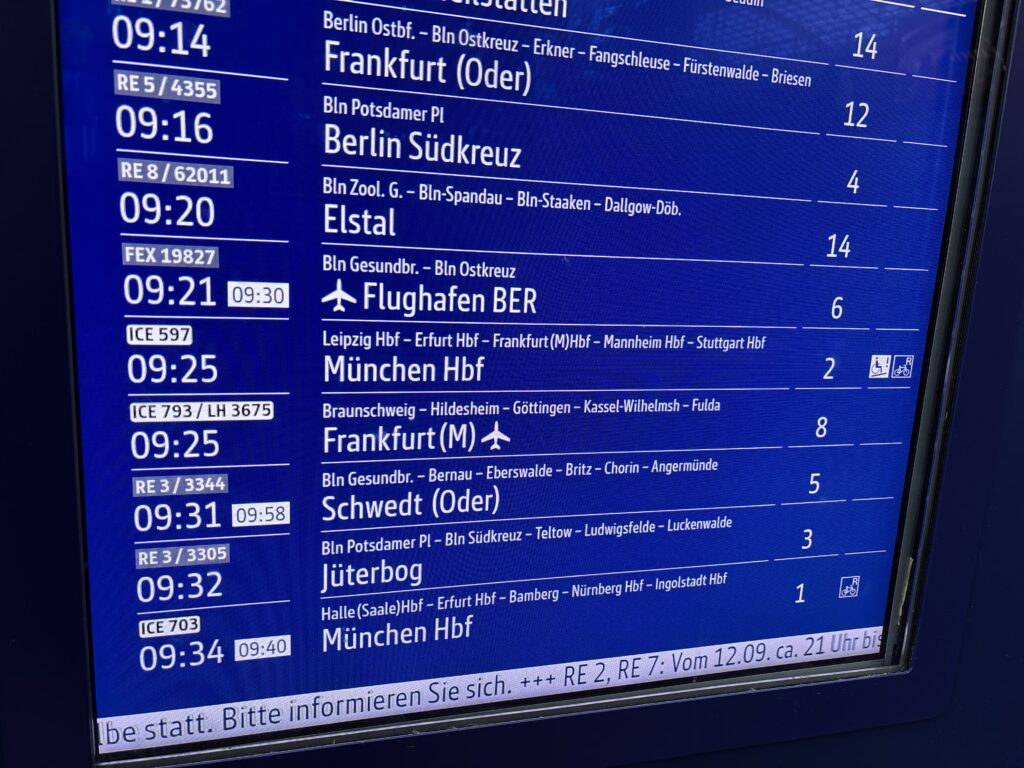

なお、駅の発車案内に“Frankfurt(M) Flug✈︎”と表示があれば、それは空港経由。また、列車番号にICEにプラスでLHと付いていれば、ルフトハンザドイツ航空との乗り継ぎが予定されている便。

こういった便を狙って乗れば、もしかしたら遅延からは逃れられるかもしれません。

朝の列車が狙い?

鉄道の遅延は時間が経つにつれて蓄積されていきます。特に、ドイツ鉄道の遅延は回復しないことが常なので、この傾向は顕著でしょう。

これは9時台のベルリン中央駅の発車標ですが、まだまだ遅れが可愛い範囲で収まっています。

また、体感としても午前中のICEは割と素直に時間通り走ってくれる印象を受けました。

やはりユーレイルパスが便利

これに尽きますね。

ヨーロッパでは鉄道が乗り放題になる「ユーレイルパス」というチケットがEU圏外に暮らす旅行客向けに発売されています。

通常のチケットであれば列車を指定して乗る必要がありますが、ユーレイルパスでは乗車列車を柔軟に変更できるため、例えこのような遅延があっても後続の列車に躊躇なく乗ることができるため非常に便利です(あとは単純にチケット買う手間も省けるのは強い)。

なお、ドイツでは長距離列車に乗る際の座席指定は必要ないので、そことも相性がいいです(隣国のフランス・TGVなどでは必須)。

ユーレイルパスでない場合、遅延補償がある

普通にチケットを買って乗車し、その列車が遅れた場合には、遅れ時間に応じた払い戻しが受けられます。

61分以上で総額の25%、121分以上で総額の50%が払い戻されるようです。詳しくは割愛させていただきますが、こういった補償もやっているようで。

日本みたいに2時間遅れたら全額返金なんてやったら大赤字だろうなあ…なんて。

左下段は15:55発→19:16発(3時間21分遅れ)のIC・ライプツィヒ中央駅行き。

右下段は18:55発→20:47発(1時間52分遅れ)のIC・ドレスデン中央駅行き。

以上、ドイツ鉄道についてでした。慣れればこのポンコツっぷりすら愛おしくなり、Deutsche Bahnの沼にハマっていくことでしょう。

それでは良い旅を。Auf Wiedersehen!

遅延が酷すぎるあまり、ドイツ鉄道社長は運輸相から直々にクビにされてしまったとさ。めでたしめでたし。