りーつです。

さて、2024年9月の旅行先にポーランドを選んだ理由として、「第二次世界大戦の戦争遺産を見て回りたい」という想いがありました。ワルシャワの旧市街やワルシャワ蜂起博物館、最初の交戦地であるヴェステルプラッテ等々、既に色々見てきたのですが、中でも個人的に外せないスポット、人生で一度は必ず行っておきたかった場所、それが「アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所」でした。

当時は占領地であるポーランドの政治犯を収容するために建設された収容所ですが、次第にナチス・ドイツによる「ユダヤ人問題の最終的解決」のための絶滅収容所となり、ホロコーストの象徴ともされるこの場所。せっかく訪問するなら「しっかり勉強したい」と思い、訪問時はアウシュヴィッツ唯一の公式日本人ガイドである中谷さんのガイドツアーに参加させていただきました。

ユダヤ人問題の最終的解決 とは

当時過激な反ユダヤ主義を標榜・実行していたナチス・ドイツでは、ユダヤ人を国外追放とすることでこの問題に対処していた。

しかし、時が進むにつれ、ユダヤ人を移民・難民として受け入れる国は減り、ドイツ国内やその他占領地には多くのユダヤ人が残されるようになった。

そこで、ヨーロッパに溢れるユダヤ人をどのようにして効率よく虐殺し、民族浄化を行うかを話し合うための会議として、ヴァンゼー会議が開かれることになる。ここで決定された計画が「ユダヤ人問題の最終的解決」となり、アウシュヴィッツを始めとした絶滅収容所において実行に移されていく。

アクセス

まず、「そもそもアウシュヴィッツはどこにあるのか」という話から。ナチス・ドイツが建てた収容所ということで、ドイツ領内にあると思っている人もいるかもしれませんが、最初に述べた通り、これは現在のポーランドにある収容所。

ポーランド国内でも屈指の観光地である古都・クラクフからバスで1時間半ほど。現在はオシフィエンチム(Oświęcim)と呼ばれる街にあるのが、アウシュヴィッツ強制収容所跡地。このオシフィエンチムのドイツ語名がアウシュヴィッツ(Auschwitz)という訳なのだ。

ガイドツアー開始は10:30から。クラクフ中央駅のバスターミナルを8:40に出るバスに乗車し、一路オシフィエンチムへ。

バスはアウシュヴィッツの博物館前まで乗り入れ、10:10頃到着。荷物を預け、集合場所である博物館の入口で待つことに。周りにはガイドツアーに参加するであろう日本人もチラホラ。全員で集まりしばし話していたところ、中谷さんが登場し、いよいよガイドが始まった。

最初に、基本的に写真撮影は自由だと説明を受けたものの、撮影禁止の場所もあるので、そこは撮影をやめること。そして、常にここがどのような場所であるかを忘れないよう忠告された。

アウシュヴィッツ第一強制収容所

アウシュヴィッツ強制収容所は2つに分かれており、今から入るのはアウシュヴィッツ第一収容所。第二収容所はビルケナウ。合わせてアウシュヴィッツ=ビルケナウ収容所という訳だ。

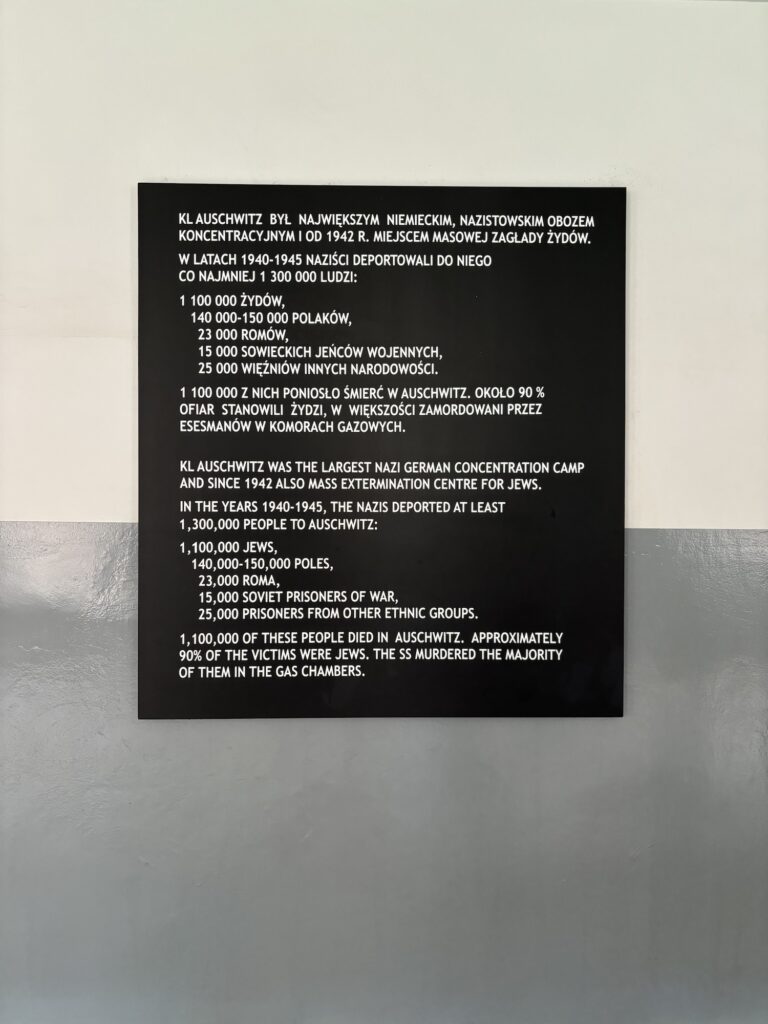

第一収容所の敷地内へ向かう途中、白いコンクリートの壁にここで命を落とした犠牲者の名前が響く。アウシュヴィッツで亡くなった犠牲者の数は約110万人だ。

なにもユダヤ人だけが収容の対象となった訳ではない。ナチス・ドイツでは障害者や同性愛者なども「劣等人種」であるとして絶滅の対象としたのだ。

歴史の教科書にも載っている“ARBEIT MACHT FREI(労働は自由をもたらす)”と書かれた収容所の入口。”B”の字が逆さになっているように見えることから、「収容者のささやかな抵抗」などと言われたりもするものの、単にこの時代に流行っていた書体であるとする説も有力だ。

ここから博物館になっている当時の収容棟に入りつつ、解説がなされていく。

小さい貨車に押し込められ、ヨーロッパ各地から集められたユダヤ人はアウシュヴィッツ到着後、「選別」を受ける。医師が顔色だけを伺い、ガス室か、はたまた労働者かを選別する。

この後に起こることを既に察している者もおり、カメラに目線を向ける人々の中には睨みつけている者や、どうせ最期だからとSS隊員に毒突く者もいたようだ。

そして「労働不適格」と判断された者たちは「シャワーを浴びる」と説明され、全ての衣服を脱がされ、ガス室へ送られる。ここにあるのは、そうして処刑されていった者たちの遺品だった。

おびただしい数の靴、義足、眼鏡などが無造作に並べられた光景は、異様という他なかった。「この博物館は解説が少ないのが特徴だ」と中谷さんは言う。確かに言われてみれば、展示物の横に解説のようなものもあるにはあるが、本当に淡白な文言しか書かれていない。

そこにある何も語らない道具たちが、誇張なく事実のみをただ淡々と伝えている。それだけでも、ここで起きたことを推察するにはあまりにも十分すぎた。

これは処刑に使われた毒ガス「ツィクロンB」使用後の空き缶。

当時、アウシュヴィッツの所長であったルドルフ・フェルディナント・ヘスは、「ユダヤ人を大量かつ効率的に処刑するための設備を整えよ」との命令を、ナチス親衛隊(SS)の長官であるハインリヒ・ヒムラーから受けた。そこから処刑方法を探ることになったものの、当時一般的であった銃殺による処刑は、実行にあたる親衛隊員の心理的な負担が重く、継続するのは困難であるとされた。

そこで白羽の矢が立ったのが、安価で殺傷力の高い青酸殺虫剤のツィクロンB。一缶で150人を殺傷できる性能を持つ。ナチス・ドイツでは、いかにシステマティックにユダヤ人を殺害するかが重要視されたのだった。

保存されている収容棟

続いて、当時の姿が残っている収容棟へ。

選別で「労働可能」とみなされ、ひとまず命だけは助かった人々も、収容所内では過酷な生活を送った。例えば、この粗末なつくりの寝床と3段ベッドも。朝から晩まで続く奴隷労働に粗末な食事、看守からの日常的な暴力、加えてマイナス20℃にも達するポーランドの冬で、多くの収容者が苦しんだことだろう。

ここで初めて出てくるナチスの痕跡。ヒトラーの肖像画だ。

先ほど、中谷さんは「この博物館は解説が少ないのが特徴」と言っていたのと同時に、「ホロコーストを推進したナチス高官や親衛隊員などに関する解説展示もない」と言っていた。実際、これ以外は見かけなかったので本当に少ない、あるいはないのだと思う。

これは、ホロコースト含むナチス・ドイツの台頭は、“民意”によるものである、という歴史の反省も含んでいるためだそうだ。ナチスは大衆扇動に非常に長けた政党で、党首ヒトラーの圧倒的な演説能力とカリスマ性に加え、宣伝相のゲッベルスによる巧妙なプロパガンダ、演出に凝った党大会等、その扇動技術に関しては枚挙に暇がなく、いわゆる大衆迎合主義、ポピュリズムを最大限活用して政権を掌握した。当時の民衆の盲心的な追従があったのだ。

もちろん、ナチスは露骨な選挙妨害や敵対政党への武力行使も行い、これらの果たした役割も非常に大きい。しかし、こうした明らかな違法行為に当時の民衆が声を上げなかったものも「沈黙の賛成」として、その躍進に貢献してしまったのだと反省すべき点がある、ということなのだ。

収容所内を歩いて回る。レンガ造りの建物に並木道と、今でこそ落ち着いた佇まいを見せているが、かつてここが虐殺や暴力、人体実験が渦巻く地上の地獄であったことを想起すると、とても穏やかな気持ちではいられなかった。

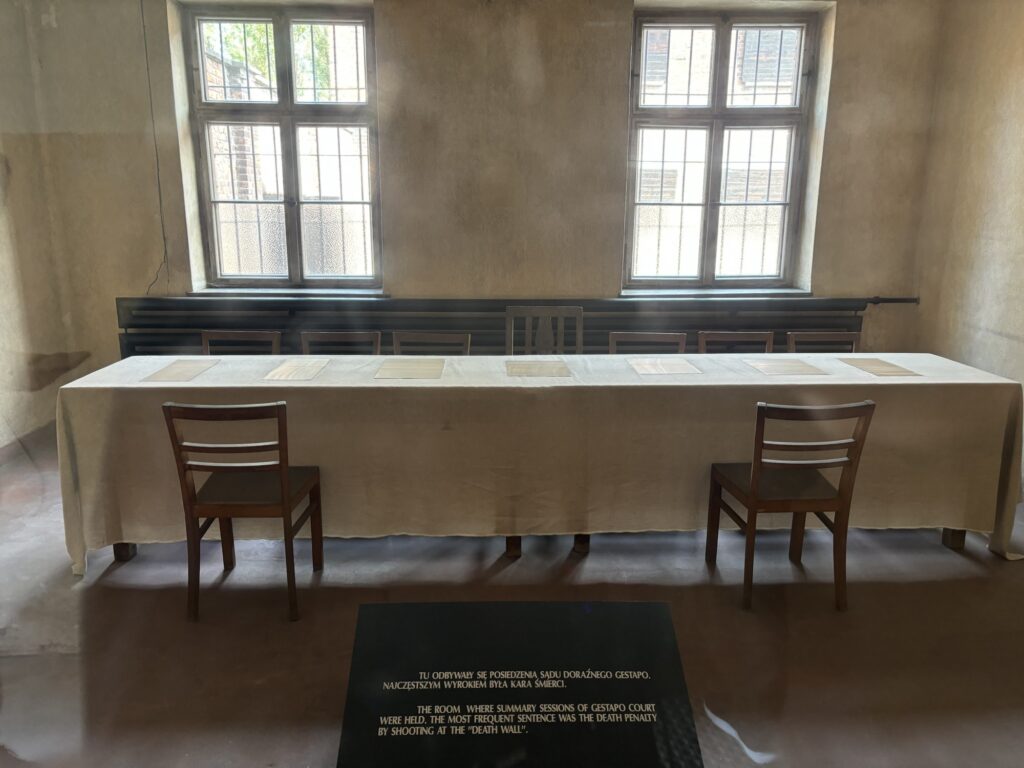

収容所内にある「死の壁」。先の簡易裁判所で死刑判決を受けた被告がこの壁で次々と銃殺されていった。今も献花などが絶えない。

“HALT!”はドイツ語で「止まれ!」の意。

ガス室と焼却炉

収容所内の施設の見学が終わり、いよいよガス室に入る。

コンクリート打ちっぱなしの無機質なガス室。ここで何千何万もの人々が命を落とした。

これがツィクロンBが放出される穴。処刑に関連する一連の工程は、ほぼすべてユダヤ人が担当した。ガス室の前で「これからシャワーを浴びる」と説明して安心させるのも、事がすべて終わり、死体を運搬、焼却、粉砕処理するのも全てユダヤ人。現場のドイツ人は事の顛末をほぼ見る必要がないことから、これらは現場のドイツ人の精神的な負担や抵抗、罪悪感を極限まで減らすための方策だったそうだ。

ガス室の横には焼却炉と粉砕機が。ここで処理した遺灰を近隣の川に流すことで、死体を効率よく処理していたらしい。このことから、アウシュヴィッツでは1日に最大約9,000人にも上る虐殺が行われていたという。まさに「殺人工場」である。

話は逸れるが、ガス室の入口横には絞首台がある。これは敗戦後、ポーランドの最高人民法廷で戦犯として死刑判決を受けた、当時のアウシュヴィッツ所長・ヘスが処刑されたものだ。

彼は所長時代、収容所のすぐ横に屋敷を設けており、そこで裕福な暮らしを送ったという。中谷さんは「関心領域」という映画を視聴することを勧めてくれた。地獄の絶滅収容所・アウシュヴィッツと戦争による利益を最大限に享受しながら贅沢な暮らしを送る一家…その対比が残酷だ。

ビルケナウ第二強制収容所

ここまで途中休憩を挟み、約1時間半。ここから第二収容所であるビルケナウへは、バスに乗車して向かう。一応、ここまでの第一収容所の見学で一旦解散とし、ビルケナウへは自由参加とされたが、自分含めガイドツアーに参加していた全員がビルケナウへも向かうことに。

門を通り、眼前に広がるのは先ほどのアウシュヴィッツ第一とは打って変わった広大な敷地。ここは増加の一途をたどる被収容者に対応するため、追加で増設された収容所であり、第一収容所の7倍の面積を持つのだ。

アウシュヴィッツまでは、デンマークやオランダからは丸2日、ギリシャからは1週間もの時間がかかる。そんな中でこの家畜を詰めるような貨車に何十人単位で人が乗せられ、飲まず食わず、身動きもとれない状態で移送されたのだ。

そんな状態で移送されるため、移送中に命を落とす者や、選別で「労働不能」との判断を受け即ガス室に送られるのが大半だった。

しかし、7倍の敷地面積を持つとは言うものの、ここビルケナウはやけに殺風景なのが特徴。

それもそのはず。ドイツ軍は1943年2月のスターリングラード攻防戦で大敗北を喫して以降、前線の後退を余儀なくされた。ドイツ軍は敗退を重ね、1945年1月、前線は遂にポーランド領内まで到達し、アウシュヴィッツにもソ連軍が目前に迫ります。

その際、「ジェノサイドを行っていた」という事実が発覚し、戦後裁かれることを恐れたナチス親衛隊は、ガス室などの処刑施設などを爆破し、証拠の隠滅を図ったという訳です。

多くが証拠隠滅のため爆破されたビルケナウの建物だが、急ぎ撤退し爆破処理が間に合わなかったために、一角には当時の収容棟がそのままの姿で保存されていた。

内部はベッドというのも憚られるような粗末なつくりの寝床が3段に積み重なっている。

この後中谷さんからの総括を聞き、計3時間にわたる今回のアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所跡地の見学は終わった。

見学を終えて

いかがでしたでしょうか。

中谷さんはこのガイドツアーの重要なテーマとして「何をもって健全なのか、健全でないのか」ということを強調していました。

そもそも、ジェノサイドの対象となった「ユダヤ人」という人種はどのように解釈されていたのでしょうか。

広義には「ユダヤ教の信者であること」が挙げられますが、ナチス・ドイツでは1935年の「ドイツ人の地と名誉を守るための法律」と「帝国市民法」(総称してニュルンベルク法と呼ばれる)、そして「国家公民法第一政令」によって次のように解釈されていました。

(1)ユダヤ人とは,人種的に完全ユダヤ人の祖父母の少なくとも三人に由来する者をいう。第2条第2項第2文(祖父母は,ユダヤ教団に所属していた事実をもって,直ちに完全ユダヤ人とみ

なされる)が適用される。

(2)ユダヤ人と見なされるのは,また,二人の完全ユダヤ人に由来する国籍所有者のユダヤ混血者で,

a)法律の公布時点でユダヤ教団に所属していたか,またはその後ユダヤ教団に受け入れられ

る者。

b)法律の公布時点でユダヤ人と結婚していたか,またはその後ユダヤ人と結婚する者。

c)第1項の意味におけるユダヤ人と, 1935年9月15日付「ドイツの血とドイツの名誉を守る

ための法」の発効後に結ばれた婚姻に由来する者。

d)第1項の意味におけるユダヤ人との婚姻外の交渉に由来し, 1936年7月31日以降に婚姻

外で生まれる者山本達夫「ニュルンベルク法再考 -「経済への不当干渉防止」期の第三帝国のユダヤ人政策-より

つまり、第三帝国では本人の祖父母の代まで遡り、4人中3人がユダヤ教信者であった場合、若しくは祖父母の4人中2人がユダヤ教信者で、かつ(2)のa~dのいずれかを満たす者が「ユダヤ人」とされ、迫害の対象になったのでした(なので、「ユダヤ人」という自認がないにもかかわらずユダヤ人とみなされた者も多かったそう)。

こうして「公権力が一方的に線引きを行う」ということが、このような悲劇を生む可能性を常に孕んでいるということに、中谷さんは警鐘を鳴らしていました。

また、中谷さんは昨今のグローバル化による移民の増加などにも触れ、「現代社会は移民との共存共生が必要不可欠で、この時代に適応した社会制度を作ることが重要だ」、とも語られていました。今日、Twitter(自称:X)を見ていても、外国人に対するヘイト投稿のようなものを度々見かけます。「そうしたヘイトスピーチが過熱し、行き着く先はどこなのか。それはこの収容所が物語っている」と言われ、ゾクッとしたのを覚えています。

その他にも、日本や世界を取り巻く問題についての話を様々いただきました。正直ここに来る前は、自分は博物館のように実際にあった出来事を俯瞰し、「ここでこんな事が…」と回顧して打ちひしがれるのかなあと思っていましたが(それもあったけど)、それ以上に考えさせられたこともあり、覚悟を決めて訪問した甲斐があったと思いました。

このアウシュビッツへ訪れる見学者の内、実に70%が16~26歳だそう。日本で言う学校の社会科見学で来るのかは分かりませんが、人生のモチベーションや生き方などを考えるために訪問する人も多いそうで。

最後に、当時の西ドイツ大統領、リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーの終戦40周年記念演説の言葉を借りて締めさせていただきます。

「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる」

過去に学び、決して同じ過ちを犯さないこと。現在そしてこれからの時代、グローバル化が進む中でどのように多民族が共生していくべきか。我々は改めて考えるフェーズにいるのかもしれないですね。

遠く欧州はポーランドにあるアウシュヴィッツ。簡単に行くことはできませんが、それでも機会があれば、いや、機会を作ってでも見学する価値があると強く思います。

人生に一度は、アウシュヴィッツに足を運ばれてみてはいかがでしょうか。

それではまた。

コメント